Die

Energiesparlampe

Die

Energiesparlampe Die

Energiesparlampe

Die

EnergiesparlampeHome Labor Röhren HF Logbuch Bastelecke

Manch schwieriger Fall

endet mit Blitz und Knall.

(Dietrich Drahtlos)

Ja, ich finde auch, dass das eher wie ein glatter Durchschuss aussieht. Aber hier steht Aussage gegen Augenschein. Und da keine weiteren Hinweise auf irgendwelche Schießübungen vorhanden waren, muss ich davon ausgehen, dass gewisse Spannungen im Glas nahe bei der Verbindungsstelle beider Rohre zu dieser besonderen Bruchform geführt haben.

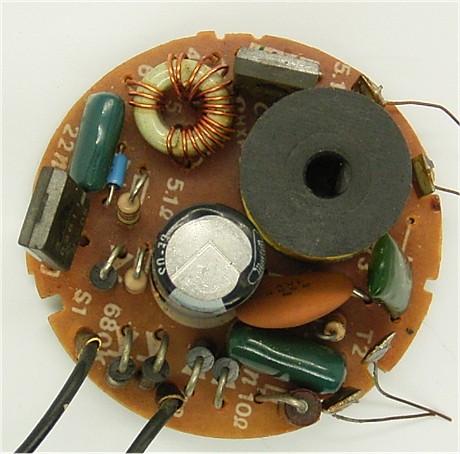

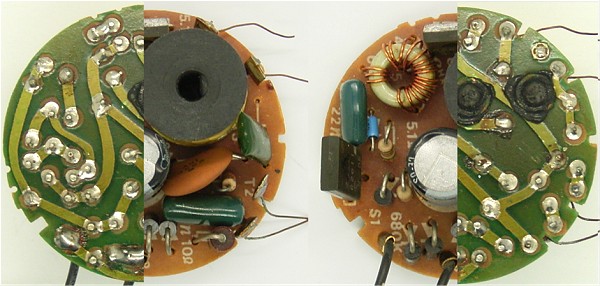

Wie dem auch sei, die Lampe enthält viele wertvolle Bauteile. Das beste ist der Elko mit 4,7 µF, 350 V, der zum Beispiel für einen Röhrenverstärker zu gebrauchen ist. Näheres über die anderen Bauteile verrät vielleicht ein kompletter Schaltplan. Ich habe mir immer schon mal vorgenommen, eine solche Schaltung abzuzeichnen. Es ist relativ kniffelig. Deshalb versuche ich es mit einer Fotomontage aus Unterseite und Oberseite der Platine.

Außerdem werden alle Bauteile ausgelötet. Da liegt der ganze Bausatz:

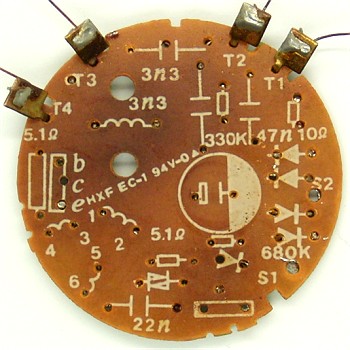

Und schließlich hilft noch ein Blick auf die vorbildlich beschriftete Leerplatine.

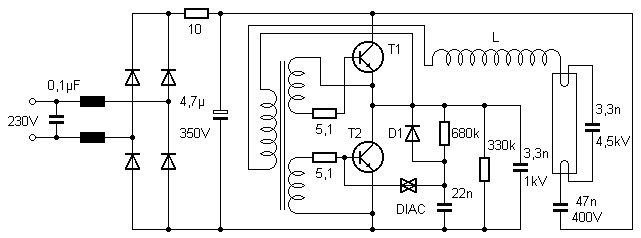

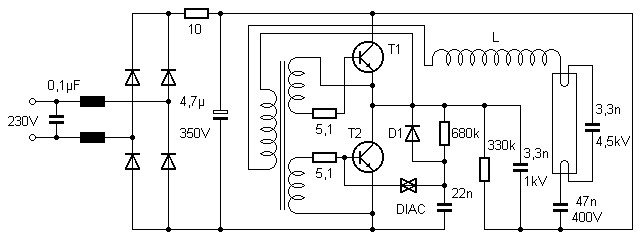

Da ist sie, die ohne Rücksicht auf Zeit und Mühe mit endloser Ausdauer nachgezeichnete Schaltung:

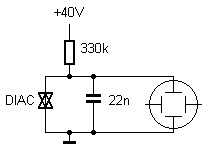

Die beiden Hochspannungs-Transistoren bilden offensichtlich einen selbstschwingenden Gegentaktoszillator. Zusammen mit der Spule L und einem Hochspannungskondensator wird ein Resonanzkreis aufgebaut. Es handelt sich also um eine Art Tesla-Generator. Aber wie schwingt der Oszillator an? Dazu dient der DIAC, den man sonst nur aus Dimmern kennt. Vor dem Start des Oszillators lädt sich der zugehörige 22-nF-Kondensaotr so weit positiv auf, bis der DIAC zündet und den Oszillator startet. Wenn alles korrekt schwingt, sorgt D1 dafür, dass der Startkondensator auf etwa 0 V entladen bleibt und der DIAC nicht wieder in Aktion tritt. Wie der DIAC arbeitet, zeigt die folgende Schaltung eines kleinen Sägezahngenerators. Immer wenn der Kondensator bis auf ca. 35 V aufgeladen wurde, zündet der DIAC und entlädt ihn bis auf ca. 15 V. Am Oszilloskop können die Schwingungen angesehen werden.

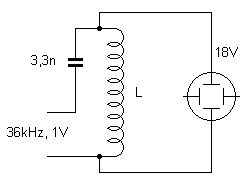

Und was ist mit der großen Spule? Es handelt sich um eine reine Luftspule, also ohne irgendeinen magnetisierbaren Kern. Die Induktivität findet man mit einer Resonanzmessung. In diesem Fall wurde ein Tongenerator mit einer Ausgangsspannung von 1 V verwendet. Bei 36 kHz gab es eine deutliche Resonanz. Am heißen Ende des Schwingkreises fand sich eine Spannung von 18 V. Daraus ergibt sich eine Induktivität von L = 6 mH und eine Güte von Q =18. Im normalen Betrieb könnte sich die Spannung von ca. 300 Vss am Ausgang des Oszillators theoretisch bis auf ca. 5,4 kV aufschaukeln. Allerdings hat dann die Leuchtstoffröhre schon gezündet und begrenzt die Spannung.

Das Entstörfilter auf der kleinen Zusatzplatine im Schraubsockel der Lampe ist auch nicht schlecht. Der 0,1-µF-Kondensator ist vom VDE für den direkten Anschluss am Netzt freigegeben. Und die Doppel-Drossel ist möglicherweise auch als Übertrager mit besonders guter Isolation zu verwenden.

Übrigens: Hochspannungs-Kondensatoren/Dioden/Transistoren, alles sehr schön, aber die Schaltung ist im Betrieb natürlich saugefährlich. Also sollte man sie weder in dieser Form nachbauen noch irgendwie in Betrieb setzen. Und außerdem: Eine Leuchtstoffröhre darf niemals absichtlich zerbrochen werden, weil sie Spuren von Quecksilber enthält und fachgerecht entsorgt werden muss. In diesem Fall allerdings, da kann ich auch nichts mehr machen.

Nachtag: Eine Korrektur von Christian Bruckner:

Der korrigierte Plan

Siehe auch

Weitere Schaltrpläne verschiedener Lampen: www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html

Supersparsame Energiesparlampe: www.elektronik-labor.de/Notizen/0311Sparlampe.html

Die LED-Energiesparlampe: Weblog/Logbuch070301.html

Der

grüne Polyesterkondensator rechts oben im Bild hat niemals

4,5 kV Nennspannung, die aufgedruckte Zahl 4500 bedeutet hier nicht

Volt: 4,5 kV ist unüblich. Die grüne Polyesterserie

gibt max. 1600V her: http://www.alibaba.com/product-gs/404329340/2G104_green_polyester_film_capacitorCL11.html

Folienkondensatoren

im kV-Bereich sind viel voluminöser: im vgl. zu dem keramischen

daneben für 1 kV müsste der 5 mal mehr Volumen haben, ist

aber nur halb so groß. In den Schaltplänen gängiger ESL

hat der Koppelkondensator meist 630V und nur in einem einzigen Fall

1200V http://www.mikrocontroller.net/topic/228471